税理士用電子証明書の発行【第六世代】(有効期間:2030年7月31日)

会員各位から特に多くいただく質問について、留意点としてまとめましたので、ご参照ください。

第六世代の税理士用電子証明書は、リモート署名方式と税理士認証カードを組み合わせたものです。

税理士認証カードについては、全税理士会員に対して令和7年8月以降順次、税理士名簿に基づく事務所所在地に一般書留郵便で発送します。

税理士認証カードを受け取り後、オンラインまたは書面により、第六世代の税理士用電子証明書の申込みが可能です。オンライン申込みの場合、第五世代の税理士用電子証明書またはマイナンバーカード(署名用電子証明書が格納されているもの)を利用することで、住民票等の添付書類の提出が不要となりますので、ぜひオンライン申込みをご利用ください。

税理士認証カードの発送開始スケジュールについて、以下にお知らせを掲載しております。ご所属の税理士会により税理士認証カードの発送開始時期が異なりますので、ご注意ください。

※第五世代の税理士用電子証明書(紫色のICカード)の有効期限は2026年3月31日までです。第五世代の税理士用電子証明書は有効期間満了後、使用できませんので、e-Tax・eLTAXを利用する場合には第六世代の税理士用電子証明書を新たに取得してください。

※ その他、電子証明書全般や電子申告に関する内容はこちらをご確認ください(「電子認証・電子申告」のページへ移動します)

eLTAXにおいて、「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」をインストールした利用端末(パソコン)で第五世代の税理士用電子証明書を用いて電子署名を実施した際のエラーについてお知らせを掲載しております。

以下、第六世代の税理士用電子証明書の取得に関してご案内します。

目次

【1】第六世代税理士用電子証明書管理ツールのダウンロード

以下の管理ツールをダウンロードし、パソコンにインストールしてください。(委託先のNTTビジネスソリューションズ株式会社のサイトに接続します。)

管理ツールのインストール方法は、税理士認証カードに同封の「管理ツールインストール・動作確認マニュアル」に記載しております。

管理ツールは、税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書を利用・管理するために必要なクライアントソフトです。管理ツールから第六世代税理⼠⽤電⼦証明書の申込み、申込進捗状況の確認、証明書の動作確認等が可能です。

なお、第五世代税理士用電子証明書にも対応していますので、管理ツールで第五世代税理士用電子証明書の読込も可能です。

【注意事項】

※ 接続できるURLやIPアドレスを制限している場合は、以下の接続先を許可するよう設定してください。

<リモート署名サーバー>

URL: jfcpta-rssp.hsm.toshiba.co.jp

プロトコル:https、ポート:443

<第六世代管理ツール>

URL:nzs6.e-probatio.com

プロトコル:https、ポート:443

<第六世代管理ツール>(可変文言データ取得、CP/CPS参照用)

URL:www.e-probatio.com

プロトコル:https、ポート:443

※ TLSクライアント認証の例外設定について(※特にプロキシサーバを使用している環境下)

TLSクライアント認証を要求するURLとして以下の接続先を許可するよう設定してください。

<第六世代管理ツール>

URL:https://nzs6.e-probatio.com/

※ ダウンロードには会員専用ページにログインするためのユーザー名・パスワードが必要です。ユーザー名・パスワードは税理士認証カードに同封の「管理ツールインストール・動作確認マニュアル」をご確認ください。

※ 正常にダウンロード・インストールができない場合こちらからダウンロードしてください。

【2】オンライン申込み(第五世代税理士用電子証明書またはマイナンバーカード利用)

税理士用電子証明書の発行には税理士名簿の情報を利用します。税理士氏名、自宅住所などの名簿の登録情報に変更がある場合は、所属の税理士会に変更登録申請書を提出し、変更が反映されてからお申込みください。

オンライン申込みにあたり、以下をご準備ください。

① インターネットに接続したパソコン(Windows11)

② ICカードリーダライタ

③ 第六世代税理士用電子証明書管理ツール

※パソコンにインストールが必要です。管理ツールのインストールを行っていない場合は、「【1】第六世代税理士用電子証明書管理ツールのダウンロード」をご確認ください。

④ 有効な税理士認証カード及び暗証番号(PIN)

⑤ 下記いずれかの電子証明書

【注意事項】

※マイナンバーカードについて

【申込手順】

管理ツールの管理メニューから「電子証明書申込・リモート署名登録」を選択後、税理士認証カードでログインし、「電子証明書オンライン申込」に進み、表示される画面に沿ってお手続きください。

【3】書面申込み

【2】オンライン申込みをご利用になれない場合は、書面での申込みも可能です。

書面申込みにあたり、以下をご準備ください。

① インターネットに接続したパソコン(Windows11)

② ICカードリーダライタ

③ 第六世代税理士用電子証明書管理ツール

※パソコンにインストールが必要です。管理ツールのインストールを行っていない場合は、「【1】第六世代税理士用電子証明書管理ツールのダウンロード」をご確認ください。

④ 有効な税理士認証カード及び暗証番号(PIN)

【申込手順】

管理ツールの管理メニューから「電子証明書申込・リモート署名登録」を選択後、税理士認証カードでログインし、「電子証明書オンライン申込」に進み、「申込書(紙)の作成・ダウンロード」ボタンを押下し、利用申込書をダウンロード・印刷してください。

「利用申込書(第六世代税理士用電子証明書)」に必要事項を記入の上、公的書類(住民票の写し・印鑑登録証明書等)を添付し日税連宛に提出してください。詳しくは、利用申込書とともにダウンロードされる案内文書をご確認ください。

〈利用申込書提出先〉

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館8階

日本税理士会連合会 電子認証課 宛

【4】電子証明書の発行・受け取り(リモート署名登録)

申込後、認証局の審査が完了次第、管理ツールから電子証明書の受け取り(リモート署名登録)が可能となります。

税理士認証カードに同封の「第六世代税理士用電子証明書申込マニュアル」裏面の『電子証明書の発行(リモート署名登録)』に沿って電子証明書の発行手続きを完了してください。なお、電子証明書の受取方法は、オンライン申込み、書面申込み共通です。

電子証明書の発行・受け取り(リモート署名登録)にあたり、以下をご準備ください。

① インターネットに接続したパソコン(Windows11)

② ICカードリーダライタ(以下、ICカードR/W)

③ 第六世代税理士用電子証明書管理ツール

※オンラインまたは書面申込みを行ったパソコンには既に管理ツールがインストールされていますので、ご利用のパソコンのアプリ一覧や、デスクトップのショートカットから起動可能です。

④ 有効な税理士認証カード及び暗証番号(PIN)

【注意事項】

【5】マイナンバーカード利用登録

第六世代税理士用電子証明書の発行後、税理士認証カードの万が一の破損・紛失に備え、マイナンバーカードの利用登録を推奨します。

利用登録を行うためには、管理ツールからの操作が必要です。登録方法は、税理士認証カードに同封または【8】各種マニュアルに掲載の「マイナンバーカード利用登録マニュアル」をご確認ください。

なお、マイナンバーカードを利用して第六世代税理士用電子証明書を発行した場合は、別途作業を行わず、自動的にマイナンバーカードが登録されます。

マイナンバーカード利用登録にあたり、以下をご準備ください。

① インターネットに接続したパソコン(Windows11)

② ICカードリーダライタ

③ 第六世代税理士用電子証明書管理ツール

④ 有効な税理士認証カード及び暗証番号(PIN)

⑤ マイナンバーカード(署名用電子証明書及び必要な氏名情報※が格納されているもの)及び署名用電子証明書のパスワード(英数字6桁~16桁)

【注意事項】

※マイナンバーカードについて

・マイナンバーカードを利用するには「利用者クライアントソフト」のインストールが必要です。インストール方法は公的個人認証ポータルサイトをご確認ください。

・マイナンバーカード発行時に署名用電子証明書の格納を希望していない場合や、有効期限が切れている場合は申込みができません。

・旧姓使用の承認をうけ、税理士名簿に旧姓を登録している方は、マイナンバーカードにも本名(戸籍名)及び旧姓の両方が格納されている必要があります。

・税理士名簿に通称名を登録している方は、マイナンバーカードにも本名(戸籍名)及び通称名の両方が格納されている必要があります。

【6】よくある質問と回答

電子証明書の申込み・発行・受け取り(リモート署名登録)から、ご利用中の不具合等に関してよくある質問と回答を掲載しています。

【7】電子認証局公開情報(CP/CPS/加入者利用規定)

【8】各種マニュアル

-

税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書に関する各種マニュアルや書式等について、会員専用ページに掲載しています。

- 管理ツールインストール・動作確認マニュアル

- 第六世代税理士用電子証明書オンライン申込マニュアル(第五世代税理士用電子証明書利用)

- 第六世代税理士用電子証明書オンライン申込マニュアル(マイナンバーカード利用)

- マイナンバーカード利用登録マニュアル

- 第六世代税理士用電子証明書 管理ツールマニュアル_1.2版

- <ユーザー名・パスワードお問い合わせ先>

- FAX:03-5435-0941 日本税理士会連合会 宛

(必ず氏名、登録番号、事務所FAX番号、件名(「ホームページ ユーザー名・パスワードの件」など)を記載してください。)

マニュアル(PDF)のダウンロードについて

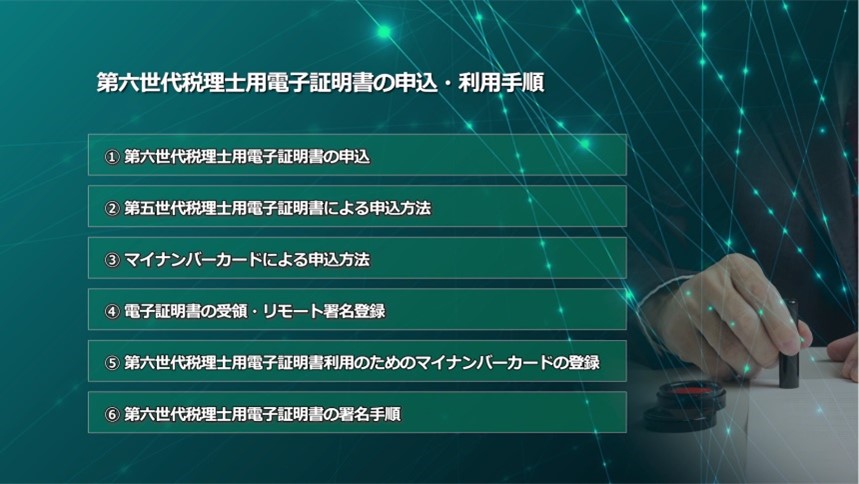

マニュアル(動画)の掲載について

各種動画マニュアルも掲載していますので、ご参照ください。

(イメージ)

日本税理士会連合会ホームページの会員専用ページにログインするためにはユーザー名・パスワードが必要となります。ご照会は、日本税理士会連合会までお願いします。

※税理士認証カードに同封の「管理ツールインストール・動作確認マニュアル」または「第六世代税理士用電子証明書オンライン申込マニュアル」をお持ちの方は各マニュアルにもユーザー名・パスワードを記載しています。

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe(R) Reader(R)(無償)が必要です。

Adobe(R) Reader(R)は![]() ダウンロードページよりダウンロードできます。

ダウンロードページよりダウンロードできます。